2025年2月7日(金)、オンラインにて、本キャンペーン主催による子どもの権利ランチセミナーを開催しました。

第3回のテーマは、「学校内民主主義」です。学校現場における子どもの意見表明権の確立に向けて、2024年1月に日本若者協議会は、「学内民主主義」の制度化に向けた提言書を文部科学省に提出しました。そこで、「学校内民主主義」の重要性や提言提出後の変化、さらには今後の展望について学ぶ機会として本セミナーを企画しました。当初の想定を大きく上回る参加申込があり、当日は、87名がオンラインで参加しました。

プログラム

- 開会、スピーカー紹介

- 広げよう!子どもの権利条約キャンペーン活動紹介

- 「学校内民主主義」の重要性とこれまでの展開、今後の展開

- スピーカートーク

- 質疑応答

- 閉会:今後の活動のお知らせ

ゲストスピーカーの室橋祐貴さん(「日本若者協議会」代表理事)から、以下の内容について発表していただきました。

なぜ「学校内民主主義」は重要なのか

- 日本若者協議会が実施した調査によると、「児童生徒が声を上げて学校が変わると思いますか?」という問いに対して、68%の児童生徒が「(どちらかというと)そう思わない」と回答した

- アンケートの回答理由から、学校現場において子どもの声が尊重されておらず、学校が子どものエンパワーメントを奪い、意見表明権が重視されていない問題が浮き彫りになる

- 継続的に社会を変えていくためには、学校を民主化し、当事者である子どもたちの意見が反映される仕組みづくり(例えば:校則を見直すプロセスに生徒参加を盛り込む)が必要であることから、学校内民主主義を推進している

これまでの展開

- 生徒会長経験者とともに「学校内民主主義」に関する提言をまとめ、文科省へ働きかけを行い、有識者などとともに、具体的に生徒が参加するための「校則見直しガイドライン」を策定した

- 文科省の「生徒指導提要」の改訂で、子どもの権利条約に関する一般原則が明記され、国からも児童生徒や保護者の意見尊重を推奨する動きが見られた

- こども基本法の策定により、昨年度から教育指針となる「教育振興基本計画」の基本施策にも、「子どもの権利利益の擁護」や「子どもの意見表明」が重要であることが記載された

- 子どもの権利保障を「制度化」し、学校間や自治体間の差を無くすためには、法律に子どもの権利について明記することが大事である

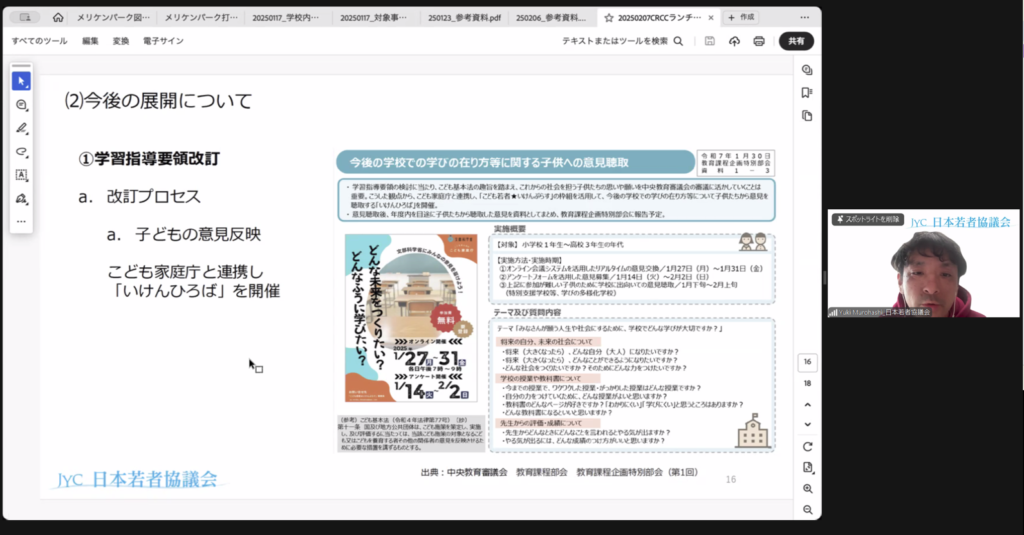

今後の展開について

- 「学習指導要領」改訂の議論が本格的にスタートし、改訂プロセスに当事者である子どもの意見を反映するため、こども家庭庁と連携しながら、今後の学校での学びのあり方等について子どもたちから意見を聴く「いけんひろば」を開催している

- 「学習指導要領」の本文に、子どもの人権や子どもの最善の利益などについて盛り込むことも重要である

- 学校内民主主義法案の要項法案を具体的にどう変えていくか、条文ができる予定で、現在各党と意見を交わしている

登壇後、甲斐田万智子さん(本キャンペーン共同代表、(特活)国際子ども権利センター(シーライツ)代表理事)とのスピーカートークでは、「学習指導要領」の改訂プロセスにおける子どもの意見反映に向けた働きかけや、教育関連法や教職課程に子どもの権利を含めることによる教職員の子どもの権利への理解向上などについて議論されました。

その後、参加者からの質問等を踏まえて、室橋さんとの質疑応答の時間を設け、「学習指導要領」への子ども基本法の内容反映における課題、教員のあり方、子ども・若者の意見反映や参画などについて活発な議論が繰り広げられました。

最後に本キャンペーンの今後の活動についてのお知らせ等を行い、閉会となりました。

今後も、子どもの権利に関わる法制度や取り組みに関する最新情報をお届けするランチセミナーを開催してまいりますので、ぜひご参加ください。